打假可以要求的最高赔偿是多少(职业打假人获10倍赔偿,这判决有示范价值)

其他 | 2023年06月16日 | 阅读:212 | 评论:2

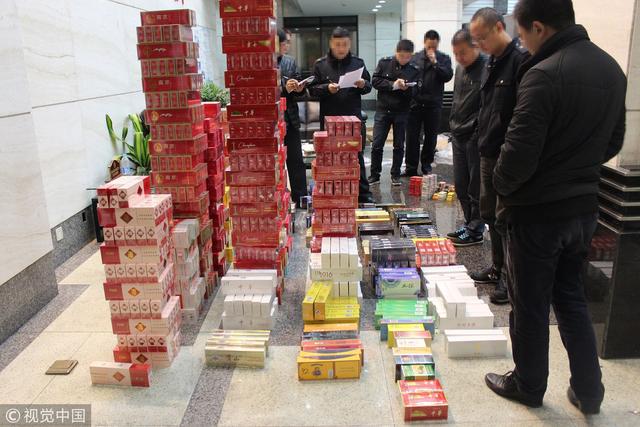

资料图。图/视觉中国

如果我们知道如何购买假冒伪劣产品牟利,是否应该得到支持?北京市第三中级人民法院最近的一份判决书对此给出了明确的答案。

据《中国消费者报》报道,2015年,在北京马甸大型服装购物节上,职业打假人刘花10万元买海参。后以购买的海参不符合相关法律规定为由,将销售者、生产者诉至法院,要求返还货款10.75万元、公证费2500元,并给予十倍赔偿。一审法院以刘是职业打假人为由,不支持十倍赔偿。

但日前,北京市第三中级人民法院二审作出终审判决,支持刘某“一赔十”的诉讼请求,判令生产厂家、销售者退还货款10.75万元,赔偿刘某107.5万元。该判决引起了公众的广泛关注。

造假获得赔偿并不稀奇。但是职业打假人最后获得10倍赔偿,赔偿金额高达百万,真的挺新奇的。之所以说“新颖”,是因为法律对于所谓“恶意打假”的整体倾向发生了变化。

普通商品3倍、食品10倍的惩罚性赔偿主要来源于《消费者权益保护法》第55条第1款和《食品安全法》第148条第2款的规定。知假买假获得的惩罚性赔偿,源于2014年1月9日最高法发布的《关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》的规定。根据最高法的解释,“知假买假”行为不会影响消费者保护自身权益。一般情况下,购物者应该被认定为消费者,可以主张惩罚性赔偿。这是中国第一次从法律上确认他们具有消费者的资格。

但从2016年开始,一些商家发起了“反击”,将职业打假人称为“恶意打假人”。后来新修订的《消费者权益保护法》把职业打假人排除在消费者之外,《消费者权益保护法实施条例》也规定职业打假人不属于消费者。此后各地法院对职业打假人案件的判决产生了不同的结果,食品安全法规定的10倍赔偿,有的支持,有的不支持。

资料图。图/视觉中国

在此背景下,北京三中院的判决也具有标杆案例的价值。根据判决,消费者相对于生产者和销售者,即生产者和销售者。只要商品是为了个人和家庭需要,而不是为了生产经营需要,在市场交易中购买和使用的,就应当认定为消费者。法律没有限制消费者的主观购买动机,其合法权益应当受到消费者权益保护法和食品安全法的保护。

本案中,仅2014年至2017年,当事人刘在北京市多个区县购买商品后,就提起数十起索赔诉讼。在这起“海参案”中,刘第二次购买海参时,有公证员陪同。饶,北京三中院并没有因为其“职业打假”身份而否定其消费者身份,拒绝保护其合法权益,这一点还是挺好的。

这不是“自发”的。2017年,最高法办公厅在《关于十二届全国人大五次会议第5990号建议的答复》中回复:“考虑到食品药品安全的特殊性以及现有司法解释和司法实践的具体情况,我们认为,目前可以考虑逐步限制职业打假人除购买食品药品以外的营利性打假行为。”换句话说,即使要限制职业打假人,也要把食品药品领域排除在外。北京三中院的二审判决也符合这一司法解释。

从一审法院不认可刘购买涉案海参的诉讼请求,认为“要求十倍赔偿是消费者的权利”,到北京市第三中级人民法院二审对“消费者”的定义进行了重构,认为“如果不是为了生产经营的需要,应当认定为消费者”,对消费者的主观购买动机没有限制。这无疑是司法理念的进步。在食品安全极其重要的情况下,也能对那些问题食品起到更有效的威慑作用。

支持职业打假人获得10倍赔偿是个案判决,但具有标本意义。这一判决凸显了“不因营利结果和动机而否定职业打假人”的导向,是对公共利益的强调,对维护食品公共安全具有积极意义。期待这能为更多类似案件的裁量提供参考,让相关判决和公共利益诉求真正“对标”。

□尹国安(公民)

编辑陈静校对王新。

本文标签: 打假人合理赔偿违法吗

温馨提示:本文是作者 纽约陈九 发表的文章,不代表本站观点!如有侵权请联系我们删除

相关文章

- 01-28 打假员工需要赔钱吗(是“依法索赔”还是“敲诈勒索”,职业打假人是否该入刑?)

- 01-26 打假人犯法嘛(职业打假人涉嫌违法,打假可以不能“瞎打”)

- 01-23 打假赔偿思路(2020年职业打假白皮书「假药篇」(药品也能要求十倍赔偿了))

- 01-23 打假人索赔算不算敲诈(购42万元问题冻肉起诉10倍赔偿,打假人陷敲诈勒索漩涡)

- 01-22 超市打假过期食品赔偿(故意购买过期食品索赔,一审获刑二审改判无罪,职业打假“洗白”?)

- 01-21 职业打假人违法吗(疑似职业打假人要求10倍赔偿一审被驳,二审法院:即使“知假买假”也应支持)

- 01-20 打假怎么要赔偿(律师分析:网上买到假货,如何做才能获得赔偿?)

- 01-20 打假人是否合法(被立案的18岁“职业打假人”)

红际法律

- 最近发表

- 推荐文章

-

- 房屋装修合同范本2019(房屋装修合同样本怎么写?房屋装修的具体流程?)

- 合同专用章有编号吗(注意!漯河老俩口被骗)

- 合同专用章需要备案吗(2022年办理刻章备案都需要什么材料?)

- 合同专用章样式(最高法院民二庭:关于四个公章实务问题的解答)

- 合同专用章图片(公章、财务章、合同章、发票章、法人章,各印章的功能及注意事项)

- 合同专用章和公章的区别(财务章、公章、合同章、发票章,有关印章的最全风险汇总)

- 合同专用章尺寸大小(行政管理:企业印章管理暂行细则(中小企业适用))

- 合同专用章电子章制作(「放心签」合同电子签章怎么弄)

- 房屋装修合同简单范本(房屋装修施工合同范本)

- 房屋装修合同范本2021(房屋装修合同(简单)模板)