叔叔坐牢政审能通过吗,能断绝叔侄关系吗(41年前的今天,中国发生了一件大事)

其他 | 2023年06月16日 | 阅读:185 | 评论:3

【霞客岛出版社】

今天,12月10日,日子看似平凡。

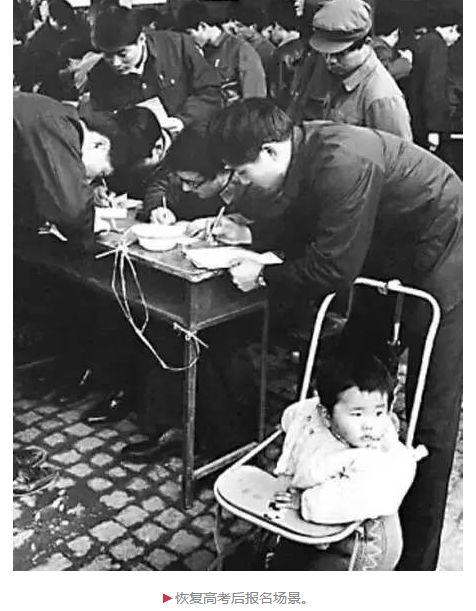

然而,41年前,世界历史上总报名人数达1160万的最大规模考试今天开始了——41年前的今天,高考恢复。

1966年“文革”后,建国之初形成的统一高考制度被废除,无数有志青年从此怀念大学校园。1977年,邓小平主持召开科教座谈会,做出了当年恢复高考的决定。10月12日,国务院正式宣布当年立即恢复高考。12月10日,北京高考开始,作文题目是《这一年我一直在奋斗》。

“突然间,广大知青意识到,自己的命运不再由别人、自己的出身、自己的关系决定,而是可能通过自己的努力改变,通过公平竞争决定。”

今天霞客岛推荐一篇厦大教育研究院院长刘海峰教授的文章,发表在《教育发展研究》2007年第8期——1977年高考:之前的一次入学考试空。文章4000字,但故事很多,侠客岛略删。看完之后,相信你会对高考有不一样的感受。

另外,你也可以在留言区说出你或者你父母那一辈的高考故事,岛叔会给你一面墙。

很多东西被岁月深埋就变成了尘埃,但也有一些变成了琥珀。

1977年恢复高考是中国现代教育史上的一件大事,它标志着中国教育史上的一个新时代,是“文革”后拨乱反正、开创新局的分水岭,是革故鼎新的标志。1977年恢复高考也被一些人视为个人和民族的“诺曼底登陆”,“中国青年的复活节”...

的确,1977年的高考不仅成为了很多人命运的转折点,也是这个和时代的转折点。这是一段珍贵的历史,也是一个将永载史册的传奇。

打破坚冰的措施

1976年10月,文革结束,持续十年的混乱结束。社会要逐步走上正轨,必须要有合理的人才选拔机制。恢复高考是人心所向,大势所趋。但1977年的复辟是一个不可避免的意外,这与邓小平的英明决策密切相关。

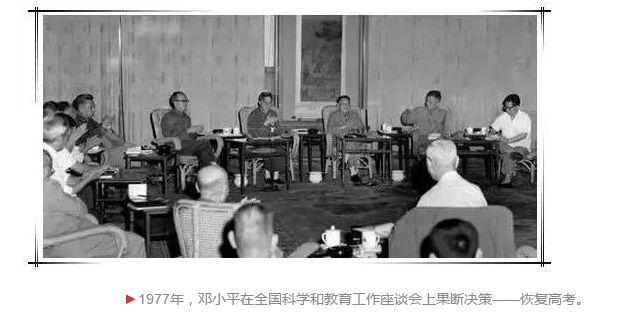

1977年8月4日至8日,在人民大会堂江西厅,第三次归来的邓小平召开了“科学和教育座谈会”。每次开会都会参加的邓小平,安静的听着,既不引导大家谈论何去何从,也不对别人的发言表态。

8月6日下午,武汉大学化学系副教授查全兴表示,大学生源参差不齐,无法上课。必须废除群众推荐、领导审批的制度,恢复高考,真正有才能的人才能上大学。

会上,查全兴还指出了当时招生制度的四大弊端:埋没人才;工农兵的子女;助长不正之风;严重影响中小学生和教师的积极性。他建议,从今年开始,要改进招生方式。“我们必须采取主动,只争朝夕。不要把我们今年能做的事情拖到明年。”

听了查全兴的发言,邓小平没有表态。他环顾四周,问道:“这件事你怎么看?”看到这里吴文俊、王大珩等科学家都同意了,他问那年恢复高考是不是太晚了。有代表说太晚了,于是邓小平最后表态:“既然大家都要求,那就改吧,今年恢复高考。”

查全兴的发言是引发邓小平表态的重要契机。据当时高教部主任刘道玉回忆:

会议已经开了三天了,武汉大学的一位代表还没有发言。我向他建议,“代表们确实讲了很多意见,但还有一个很重要的问题没有谈到,就是迟群一伙在北京两所学校实行的“十六字”招生政策...所以,我希望你们明天集中讨论这个问题,明确提出推翻“十六字”的方针。

所谓“十六字方针”,就是文革后期推荐工农兵上大学的基本原则:“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校审查”,而刘道玉所说的“来自武大的代表”就是查全兴。

但查全兴的记忆与刘道玉不同。在接受新京报记者采访时,他回忆道:

在我开口之前,我没有和任何人商量,也没有人建议我应该说什么。我估计虽然个人有点风险,但是风险不大。其实我知道大家对这些事情的看法基本都是一样的。实际上,我所说的并没有什么新意。大家都这么认为。

参加这次会议的文元凯有另一种说法:

我说高考制度要改革,提出了16字高考恢复方案。这十六个字叫做“自愿申请,领导批准,严格审查,择优录取”。没想到,邓小平听了我的发言后说,文元开,至少采纳你们四分之三的意见。我们都惊呆了,四分之三是什么意思?

邓小平说,第二句“领导批准”可以去掉,不经领导批准进入大学是每个人的权利。在邓小平做出决定后,我们所有的代表,包括在人民大会堂端水的姑娘们,都情不自禁地站起来鼓掌五分钟。

事实上,历史真相还有待还原。然而,很明显,一些专家关于恢复高考的建议只是邓小平决定恢复高考的诱因。应该说,在科教座谈会之前,邓小平就有恢复高考的打算。

当邓小平在1975年第一次回来时,有振兴教育的措施和想法。一九七七年五月二十四日,邓小平在同两位中央同志谈话时说:“办教育要两条腿走路,注意普及和提高。办好重点小学、重点中学、重点大学。经过严格的考试,把最优秀的人集中到重点中学和大学。”

邓小平第二次复出后,他“自告奋勇”负责科技和教育工作。1977年7月29日,在听取中国科学院院长方毅和教育部长刘西尧的汇报时,邓小平说:

最近我们要开一个科教工作座谈会,找几个敢说话有意见的人,不是行政人员的,自然科学方面有才能的,没有卷入“四人帮”的。有几个问题需要考虑:

首先,我们是否应该废除高中毕业生必须工作两年才能上大学的做法?

二要坚持考试制度,重点学校要坚持留级不留级。对此态度明确。

第三,要拟定报告提纲,提出方针政策措施。教育和科学研究之间有着密切的关系。要高度重视,从教育入手,采取具体措施。否则我们就开枪空了。

可见,1977年8月的科教座谈会是提出恢复高考并实现这一设想的场合,而恢复高考的决定是邓小平抓教育的“具体措施”。

根据邓小平的指示,1977年第二次高等学校招生工作座谈会于1977年8月13日至9月25日在京召开。由于“两个凡是”的制约,有人反对直接从高中毕业生中招收大学生,教育部主要负责人也表现出了否定态度,会议拖了很长时间。

9月19日,邓小平与教育部负责人谈话,明确指出“两个估计”不切实际。对于恢复高考,邓小平批评说:“教育部不应该成为阻力。教育部的第一个问题是思想要一致。赞同中央政策的就去做;不答应就转行。”

“你起草的招生文件很难理解,也太繁琐了。我改变了入学条件。政审主要看我的政治表现。一段清晰的历史,一份对社会主义的热爱,一份对劳动的热爱,一份对纪律的承诺,一份为革命而学习的决心就足够了。总之招生主要有两点:一是我表现好,二是我选择最好的考生。”

9月21日邓小平讲话后,形势好转,招生大会于9月25日圆满结束。9月30日,教育部提交了关于恢复高考的报告。10月5日,中央政治局讨论。10月12日,国务院批转教育部关于1977年普通高等学校招生工作的意见。至此,高考正式从体制内恢复。

过去大学招生本来就是“从工人农民中选拔有实践经验的学生”。恢复高考后改为: (一)上山下乡、回乡的知青和应届高中毕业生可以报名;(2)高中毕业者方可报名,须高考合格;(3)政审主要看本人表现,打破唯“作文论”;(4)德智体全面考核,择优录取。

空考前

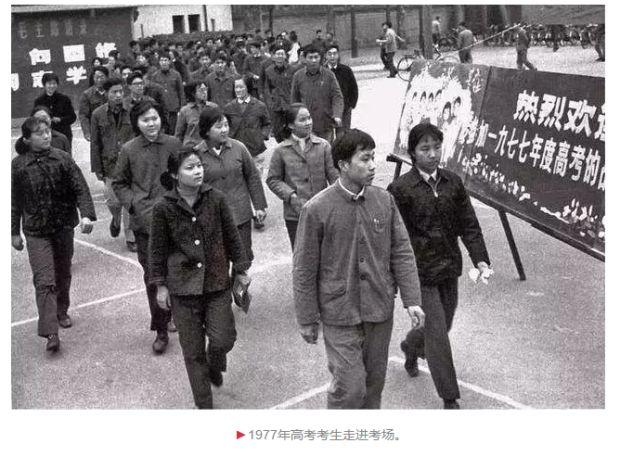

1977年10月21日,恢复高考的消息正式宣布,像秋天的一声惊雷,惊醒了千千万万中国青年沉睡的梦。

经过多年的中断和推荐上大学,广大知青突然意识到,自己的命运不再由别人、自己的出身和关系决定,而是可以通过自己的努力改变,通过公平竞争来决定。

1977年的冬天无疑是中国教育史上的春天。从1977年10月21日正式宣布恢复高考,到12月中旬真正举行高考,所有考生和家长都兴奋不已,整个社会的神经都被高考牵动着。

1977年的高考是中国历史上最特殊、最壮观的一次。十年的耽误和积压,一次聚集一次喷涌。77年高考,66级到77级12个年级的学生一起竞争。如果当时让78级的一些优秀高中生提前参加高考,其实是13个年级的人才一起进的考场。

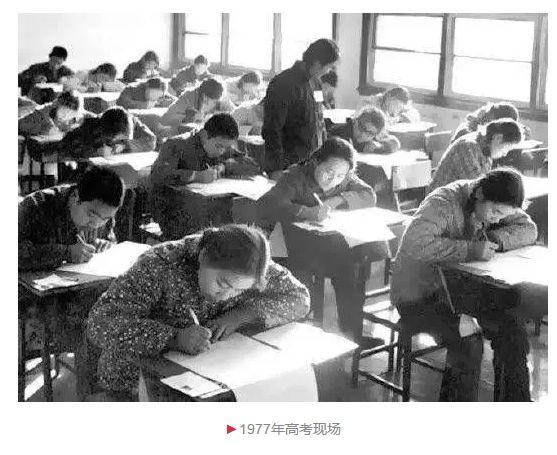

这是空的一个场景。和考生的经历各种各样,年龄差距很大。不仅有兄弟姐妹老师学生一起考,还有叔叔夫妻一起考。每个人都有一种兴奋、紧张和神圣的感觉。

当年在吉林监考的老师裴老师说:“当时一个都没抄。考完试,没有人说话,大家都带着神圣的表情离开考场。”虽然,1977年的河北谷城县,发生了一起县委书记女儿集体造假事件。不过总体来说,77年的考试风格还是很不错的。

在中国高考史上,1977年高考有几个点:空:

第一,录取率最低,竞争最激烈。最初预计报名人数可能达到2000万以上,原计划招生20万人,录取率1%。后来很多省市采取了区域初试,结果今年全国最终实际考生人数是570万。后来,根据邓小平的提议,计委和教育部决定扩大招生。扩招后,本科2.3万人,专科4万个班,共扩招6.3万人,扩招比例为29.3%。最终录取272971人,按考生比例录取率4.8%。这是中国高考史上最低录取率。

二是部分省区选择一个县,先举行恢复高考试点。由于多年的高考中断,大家都很陌生。为了总结经验,广西于1977年11月在百色举行了恢复高考试点,为全省正式高考提供借鉴。

三是省市自治区组织考试,地区组织阅卷。1977年高考,由于时间不够,各地区都组织阅卷。

第四,各省考试时间不同。文件规定当年“招生推迟到第四季度”,具体时间未确定。比如北京是12月10日-11日,上海是12月11日-12日,福建是12月16日-17日,黑龙江是12月17日-18日。

是冬考春录取。这是中国高考史上唯一一次在冬季举行的高考。《关于1977年普通高等学校招生工作的意见》规定:“1977年新生于次年2月底前入学。”但大部分省市在2月底前未能招生,即使在提速。大多数学院和大学实际上是在1978年3月初注册的。

第六,录取后决定临时扩招,很多学院匆忙复课,开始招收走读生。1978年及以后几年也有扩大招生的措施,但1977年的扩招太过仓促,以至于很多重开的师范学院没有校舍,临时送到师范学校开学,甚至借用小学的教室上课。

如福建龙岩师范学院77级新生,1978年5月初才入学,借用龙岩东街小学教室上课。二三十岁的年轻大学生使用低矮的小学课桌椅上课,这在中国高等教育史上也是罕见的奇观。

改变知识的命运

1977年恢复高考是一场真正的革命,其影响远远大于高考的设立。所以2002年高考制度50周年几乎没有唤起人们的记忆,而2007年恢复高考30周年才引起人们的关注。

这场不同寻常的考试,不仅改变了27万人的命运,也改变了一个、一个民族的走向。高考的恢复,荡涤了“读书无用论”和“唯成分论”的浊气,给满目疮痍的中华大地带来了第一个尊重知识、尊重人才的春风。其意义重大而深远。中国现代化的征程,中国教育的复苏,当代中国的崛起,几乎都是从恢复高考开始的,从而翻开了崭新的一页。

每个参加考试的人都见证了一个伟大的开始。有考生回忆当年:“高考给了新一代一个竞争的机会。这是我们竞争活力的源泉。当570万风尘仆仆、欢欣鼓舞的考生从四面八方、从10亿人中涌向考场时,这个民族的血液又开始循环了,我们77级的高考生和时代的脉搏一起构成了她顽强而有力的节奏。”

上大学是每个人人生的重大转折,尤其是下乡知青。

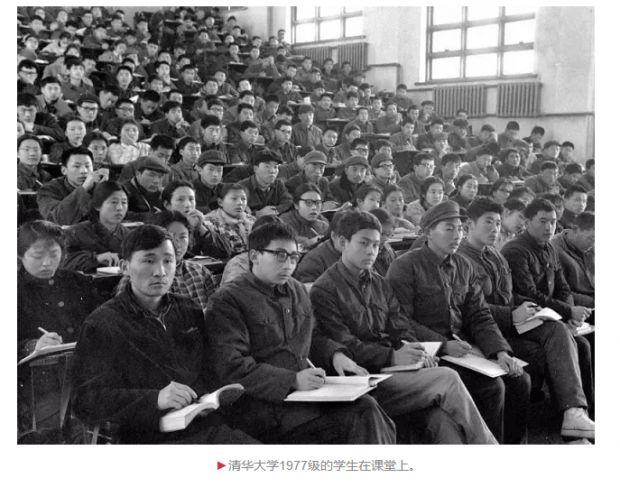

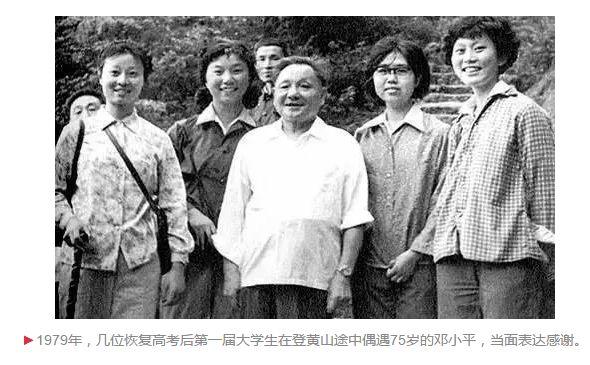

这群从3000万青春被耽误、长期处于求知欲状态的大学生中爆发出来的77人,有着强烈的求知欲,看到过去借不到的书,就像饿虎和猛虎一样享受知识盛宴。这群大学生明白命运对他们的特殊照顾,所以他们中的大多数人也对邓小平、和社会怀有一颗感恩的心,他们中的许多人也有一种为民族、为勇敢攀登科学文化高峰的使命感。

78级和后来的78级大学生大部分来自社会,是我国高等教育史上年龄跨度最大、最复杂的大学生群体。作为恢复高考的受益者和幸运者,他们成长和经历在一个学习氛围特别好的时代。毕业后,他们填补了巨大的人才短缺空,获得了前所未有的发展机遇。后来,他们成为改革开放的推动者和各行各业的中坚力量。

中国近二十年的经济腾飞,与高考制度的恢复和不断改革密切相关。

“三十功名是尘土,八千里是云月。”历史不一定会记住77级大学生个人的名气和成就,但一定会记住整个“新三流学者”群体的命运和作为。历史可能不会记住每年的高考,但会永远记住1977年冬天的高考。

文/刘海峰

编辑/百里云和

接下来是广告时间~

本文标签: 叔叔被起诉但无罪释放政审能过吗

温馨提示:本文是作者 白冰michelle的 发表的文章,不代表本站观点!如有侵权请联系我们删除

相关文章

红际法律

- 最近发表

- 推荐文章

-

- 房屋装修合同范本2019(房屋装修合同样本怎么写?房屋装修的具体流程?)

- 合同专用章有编号吗(注意!漯河老俩口被骗)

- 合同专用章需要备案吗(2022年办理刻章备案都需要什么材料?)

- 合同专用章样式(最高法院民二庭:关于四个公章实务问题的解答)

- 合同专用章图片(公章、财务章、合同章、发票章、法人章,各印章的功能及注意事项)

- 合同专用章和公章的区别(财务章、公章、合同章、发票章,有关印章的最全风险汇总)

- 合同专用章尺寸大小(行政管理:企业印章管理暂行细则(中小企业适用))

- 合同专用章电子章制作(「放心签」合同电子签章怎么弄)

- 房屋装修合同简单范本(房屋装修施工合同范本)

- 房屋装修合同范本2021(房屋装修合同(简单)模板)