微信借钱可以起诉(微信转账借出钱,对方不承认怎么办?)

债权债务 | 2023年06月16日 | 阅读:178 | 评论:3

随着微信支付功能的普及,

人们越来越依赖这种

便捷的无纸化支付方式。

那么在民间借贷活动中,

没有借条,

仅凭聊天和微信转账记录,

可以起诉对方还钱吗?

如果对方拒不承认,

怎么才能证明呢?

张和李原本是男女朋友。2019年7月10日,李某因生意周转等原因向张某借款4.5万元,张某通过微信转账分四次将款项转给对方。之后的半年时间里,李陆续给张某转账,以偿还部分款项。2020年4月19日,结算后双方在微信上用文字确认:“本人因业务周转向张某借款35000元,于2020年7月15日前归还15000元,剩余20000元于2020年10月31日前归还”。但借款到期后,李并未按约定还款,甚至玩“失踪”。张联系不上对方,遂诉至湖南省湘潭县人民法院。

法院判决

乍一看,案件事实简单,证据充分。但在开庭前,执法法官发现原告张某提供的被告微信名为“李某某”,与被告“李某”有矛盾。李某核实户籍信息后,并未使用之前的姓名。

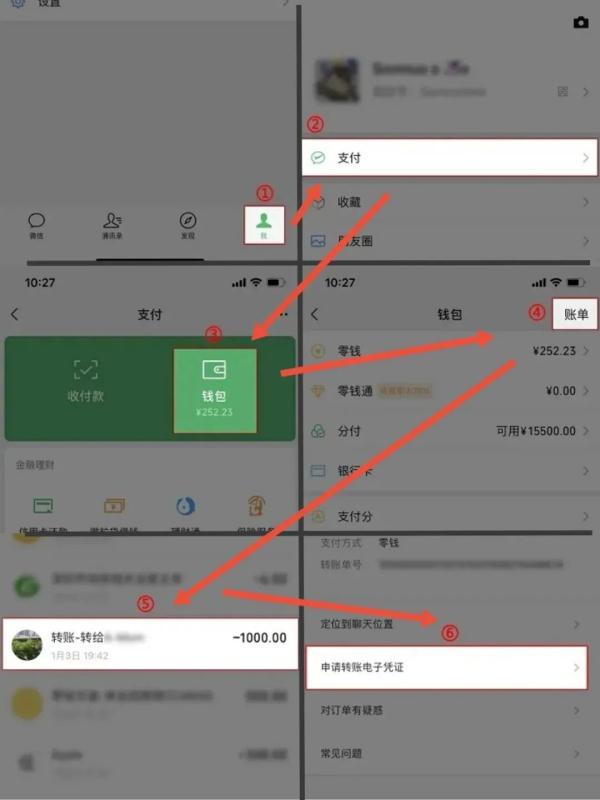

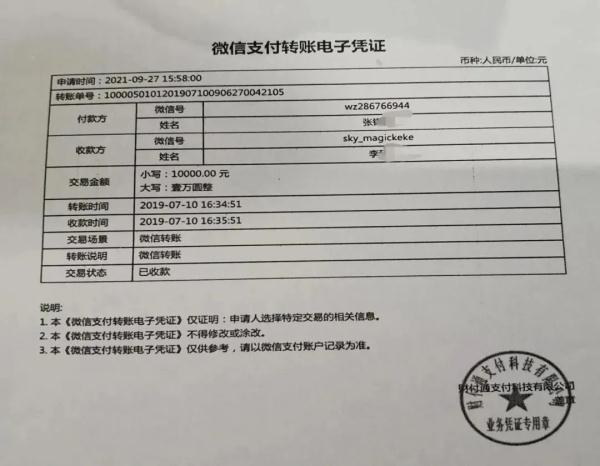

这个“李某某”真的是“李某”吗?如何确定双方的借贷关系?法官根据“谁主张,谁举证”的原则,要求原告张提供进一步证据,证明原、被告是涉案两个微信号的持有人。经过反复尝试,张某通过微信账号绑定的实名认证手机号,证明自己是借款人微信号的持有人。并通过微信账单的“申请调取电子凭证”功能,得到了一张显示原、被告全名的凭证。

微信转电子证书申请指南

张提交的证据

最终,法官综合本案其他间接证据,依据民事诉讼中“高度盖然性”的事实证明标准,认定微信号“李某某”的持有人为“李某”,判决支持了原告张的诉讼请求。

审判中的困难

无论是原被告

社交账号(如微信号)的持有人参与其中。

在传统的民间借贷纠纷中,原、被告的主体资格认定并不困难。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定(2020年修订)》第二条规定:“当事人持有的借据、收据、借条等债权凭证未载明债权人的,人民法院应当受理持有债权凭证的当事人提起的民事诉讼。被告对原告的债权人资格提出事实抗辩,人民法院经审查认定原告不具备债权人资格的,裁定驳回起诉。”根据这一司法解释,持有欠条的当事人在法律上被推定为债权人,除非债务人能提供充分证据推翻欠条。

而在新型电子民间借贷关系中,没有纸质借条原件,没有可直接识别的借条内容和借款人,发生纠纷时也没有办法识别借条笔迹。因此,在这种情况下证明电子账户持有人的身份极其重要。比如本案,需要证明原告提供的微信号是原告持有的,原告提供的微信号是被告持有的,而民事诉讼的举证规则是“谁主张,谁举证”,所以原告对这一事实承担举证责任。

在目前的司法实践中,为了证明原告提供的微信号是原告持有的,原告可以通过登录自己提供的微信号找到绑定的手机号,法官会在法庭上核对原告是否是该手机号的使用人,进而进一步判断是否是微信号持有人;要证明原告提供的被告微信号是被告持有的,司法实践主要靠对方自认,其次是打开对方的微信头像或微信相册证明,再次是向软件供应商腾讯申请协助调查,确认是否为本人。

但除了对方自认,其他方法要么是偶然的,要么是技术上的依赖,都不是正常的取证手段。当被告不到庭或拒不自认时,法官无法在法庭上核实微信号持有人。即使微信号由被告持有,也不排除有第三人冒充被告和原告通过虚假聊天骗取信任。但在待证事实不明的情况下,原告也面临败诉的法律风险。

本案中,由于原告最终引用了微信支付电子转账凭证这一有力证据,在诉讼中大获全胜。但事实上,电子转账凭证上并没有双方的身份证号,因此不能排除其他同名同姓的人与原告之间存在民间借贷关系,即微信电子转账凭证的证明力并不是绝对的排他性证据。被告是否是微信号持有人,没有法官的自由评价结合聊天记录等证据综合判断是否已经形成完整的证据链,是无法证明的。

法官的陈述

为防范电信诈骗风险,确保社交账户由当事人自行操作,当民间借贷行为仅依靠电子支付手段时,当事人应尽量结合文字、视频、语音等形式,在向对方账户转账时(如微信号)立即标注转账目的并保留电子转账支付凭证,既能保证交易安全,又能在纠纷发生后提供充分的诉讼证据;同时,当事人还需要谨慎管理自己的身份证、银行卡、微信号等社交账号和密码,防止他人非法使用,遭受经济损失。

湖南省综合高级法院和湘潭县人民法院

来源:法治日报

本文标签: 借钱还不上被起诉会被判刑吗

温馨提示:本文是作者 梁詠琪 发表的文章,不代表本站观点!如有侵权请联系我们删除

相关文章

网友点评

-

不见兔子不撒鹰

2022-03-14 12:01:05 回复

某”真的是“李某”吗?如何确定双方的借贷关系?法官根据“谁主张,谁举证”的原则,要求原告张提供进一步证据,证明原、被告是涉案两个微信号的持有人。经过反复尝试,张某通过微信账号绑定的实名认证手机号,证明自己是借款人微信号的持有人。并通过微信账单的“申请调取电子凭证”功能

-

祖传撩妹技

2022-03-14 06:26:05 回复

因向张某借款4.5万元,张某通过微信转账分四次将款项转给对方。之后的半年时间里,李陆续给张某转账,以偿还部分款项。2020年4月19日,结算后双方在微信上用文字确认:“本人因业务周转向张某借款35000元,于2020年7月15日前归还150

-

性情古怪无人深爱

2022-03-14 01:41:40 回复

,认定微信号“李某某”的持有人为“李某”,判决支持了原告张的诉讼请求。 审判中的困难无论是原被告社交账号(如微信号)的持有人参与其中。在传统的民间借贷纠纷中,原、被告的主体资格认定并不困难。《最高人民法

本文已有3位网友发表了点评 - 欢迎您

红际法律

- 最近发表

- 推荐文章

-

- 房屋装修合同范本2019(房屋装修合同样本怎么写?房屋装修的具体流程?)

- 合同专用章有编号吗(注意!漯河老俩口被骗)

- 合同专用章需要备案吗(2022年办理刻章备案都需要什么材料?)

- 合同专用章样式(最高法院民二庭:关于四个公章实务问题的解答)

- 合同专用章图片(公章、财务章、合同章、发票章、法人章,各印章的功能及注意事项)

- 合同专用章和公章的区别(财务章、公章、合同章、发票章,有关印章的最全风险汇总)

- 合同专用章尺寸大小(行政管理:企业印章管理暂行细则(中小企业适用))

- 合同专用章电子章制作(「放心签」合同电子签章怎么弄)

- 房屋装修合同简单范本(房屋装修施工合同范本)

- 房屋装修合同范本2021(房屋装修合同(简单)模板)